Existem jogos que parecem nascer de um pitch, outros de uma planilha, outros ainda de um estudo de mercado. Romeo Is a Dead Man claramente não veio de nenhum desses lugares. Ele parece mais o resultado de alguém olhando para o vazio por tempo demais e decidindo traduzir o que viu em forma interativa. Não é exatamente um elogio nem uma crítica. É uma constatação.

Desde o primeiro trailer, ficou evidente que este seria um jogo incapaz de caber em categorias confortáveis. Um action game em terceira pessoa, episódico, fechado em capítulos, mas que se comporta como um amontoado de ideias coladas com fita adesiva conceitual. A proposta não é competir com jogos “certinhos”, e o próprio jogo parece saber disso. Ele não quer ser polido, quer ser estranho. E faz disso sua identidade central.

A sensação inicial é a de estar diante de algo que mistura referências demais para o próprio bem. É como se alguém tivesse jogado Dark Souls, Devil May Cry, arcade velho, uma pitada de Eternal Darkness e uma dose cavalar de delírio autoral dentro de um liquidificador, apertado o botão “purê” e saído gargalhando da cozinha. O resultado é caótico, barulhento, muitas vezes confuso e, ocasionalmente, brilhante.

Mas é importante alinhar expectativas. Romeo Is a Dead Man não está interessado em oferecer uma experiência tradicional, coesa ou previsível. Quem entra esperando uma progressão clássica, sistemas bem explicados e um fluxo de jogo confortável pode sair frustrado. Quem aceita a bagunça como parte do pacote talvez encontre algo único ali dentro. Não é um jogo que tenta agradar todo mundo, e isso fica claro desde o início.

A história não perde tempo. Romeo morre logo de cara. Literalmente. A partir daí, recebe um implante tecnológico que o transforma em uma espécie de agente do FBI do espaço-tempo, uma organização galáctica responsável por consertar aberrações dimensionais. A motivação? Juliet está morta. Ou melhor, versões dela estão espalhadas por múltiplas realidades, cada uma mais instável que a anterior.

O jogo pega a ideia básica de Romeu e Julieta e trata como algo descartável. Não há reverência, nem tentativa de releitura respeitosa. A narrativa assume que o material original é só um ponto de partida frouxo para justificar uma sucessão de encontros absurdos. Cada Juliet encontrada é uma variação multidimensional, tanto estética quanto conceitualmente, e cada uma parece existir apenas para empurrar o jogo para um nível maior de insanidade.

Esse compromisso com o caos narrativo é total. Chefes não são apenas inimigos poderosos; são manifestações temáticas da bagunça emocional e dimensional que o jogo quer explorar. Logo no início, o jogador enfrenta uma chefe que arranca a própria cabeça e se transforma em um colosso obeso, sem cabeça, com proporções grotescas e uma presença que mistura grotesco e ridículo sem nenhum pudor. É nesse ponto que o jogo deixa claro: qualquer tentativa de lógica tradicional é inútil.

A trama também flerta com ficção científica de forma quase irresponsável. Viagens no tempo, realidades quebradas, tecnologia absurda criada por um avô cientista que parece saído de uma sitcom animada. O mundo foi fraturado por um evento mal explicado, e Romeo passa a caçar fugitivos do espaço-tempo enquanto tenta recompor algo que talvez nem exista mais. Tudo é apresentado com um senso de urgência artificial, como se o jogo dissesse “não pensa demais nisso, segue em frente”.

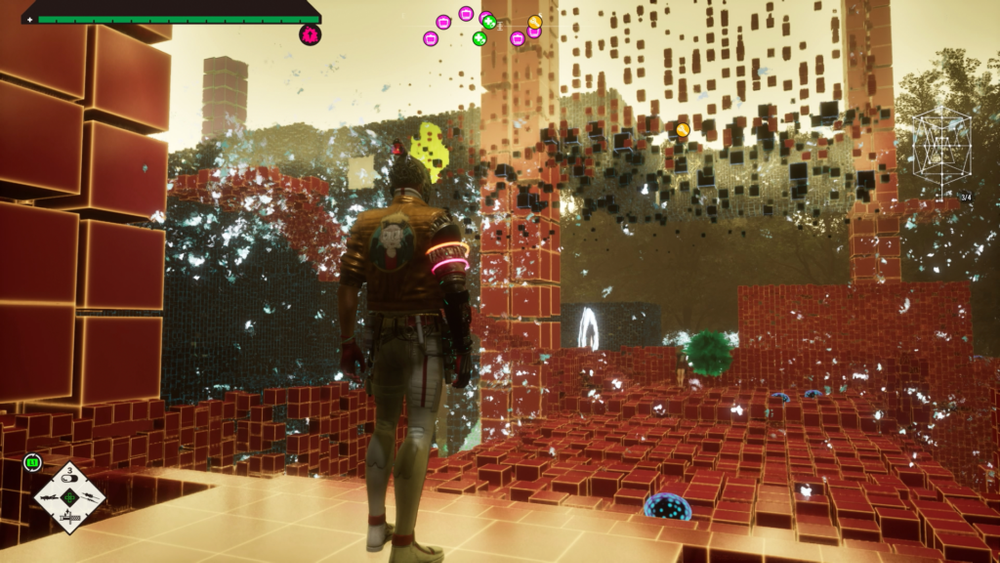

Curiosamente, a estética espiritual do jogo vai na contramão de outros action games modernos. Em vez de decadência, ruínas e entidades lovecraftianas, o jogo abraça uma espiritualidade digitalizada. Elementos visuais lembram equalizadores, gráficos RGB, espectros sonoros. É quase como se o sobrenatural aqui fosse um resíduo eletrônico. Isso dá ao jogo uma identidade visual estranha, meio arcade, meio psicodélica, que o distancia bastante do clima opressivo de títulos mais tradicionais do gênero.

No controle, Romeo Is a Dead Man começa de forma relativamente convencional. Ataques fracos e fortes mapeados em botões simples, combos básicos construídos por alternância de golpes e uma barra de sangue que, quando cheia, libera movimentos especiais mais devastadores. Nada disso é particularmente revolucionário, mas funciona dentro do contexto.

Um dos sistemas mais curiosos envolve os chamados “bastards”, criaturas que você cultiva em jardins dentro da nave espacial e leva para o combate. Eles funcionam como aliados temporários, mas também podem ser fundidos entre si para criar versões mais agressivas. É um sistema estranho, meio mal explicado, mas que adiciona uma camada de gerenciamento inesperada ao jogo. Não é profundo o suficiente para ser estratégico de verdade, mas também não é descartável.

Os inimigos, por sua vez, frequentemente apresentam pontos fracos específicos que exigem o uso de armas de longo alcance antes de partir para o combate corpo a corpo. Essa alternância entre tiro e pancadaria é uma das ideias centrais do design de combate. Na prática, porém, nem sempre funciona tão bem quanto deveria.

Os cenários se dividem basicamente em dois tipos. Áreas abertas, onde é possível explorar com certa liberdade, e arenas fechadas que travam o jogador até que todas as ondas de inimigos sejam derrotadas. É nessas arenas que o jogo realmente mostra sua intenção. Os encontros ficam mais caóticos, os inimigos se combinam de formas inesperadas e o combate ganha uma intensidade que raramente aparece nas áreas abertas, onde tudo tende a ser mais morno.

Essas seções de arena são, ao mesmo tempo, o ponto alto e um dos maiores testes de paciência do jogo. Elas forçam o jogador a entender melhor os sistemas, lidar com múltiplos tipos de inimigos ao mesmo tempo e aceitar que o controle nunca será completamente preciso. Há frustração ali, mas também uma satisfação estranha quando tudo finalmente encaixa.

O combate corpo a corpo é competente, mas nunca excepcional. É rápido o suficiente, tem impacto razoável e se beneficia da mecânica da barra de sangue, especialmente em lutas contra chefes. Posicionamento, distância e até altura do inimigo fazem diferença. Ainda assim, falta um senso maior de peso e momentum nos movimentos do personagem. Romeo se move bem, mas nunca parece realmente pesado ou perigoso como deveria.

A câmera, sempre muito próxima, também não ajuda. Em batalhas maiores, ela atrapalha mais do que deveria, e a ausência de opções de ajuste torna isso um problema constante. Não chega a quebrar o jogo, mas compromete o fluxo em momentos que pediam mais clareza visual.

Antes mesmo de entender como Romeo Is a Dead Man funciona, o jogo faz questão de deixar claro como ele se apresenta. E apresentação, aqui, não é detalhe estético: é praticamente um manifesto. Desde menus, HUD, telas de carregamento e transições, tudo parece deliberadamente desconfortável, como se o jogo estivesse testando a tolerância do jogador à falta de unidade visual.

A interface adota cores pastéis estranhas, fontes que parecem retiradas de algum catálogo antigo de papelaria e uma lógica de organização que inicialmente beira o caos. Entrar no menu de status ou inventário lembra abrir uma vinheta antiga da PBS misturada com uma tela de ajuste de tinta de loja de construção. No primeiro contato, parece desorganizado. Com o tempo, fica funcional. Não exatamente bonito, mas compreensível. Talvez não seja design elegante, mas há intenção ali.

Essa falta de coesão visual não é descuido. É escolha. O jogo trabalha com a ideia de que cada capítulo pode, e talvez deva, parecer outro jogo. E isso se estende de forma agressiva para o campo artístico. Ao longo da campanha, o jogador passa por algo em torno de nove estilos visuais distintos, provavelmente mais. Quadrinhos, arte digital abstrata, VHS granulado, pixel art, ilustração crua quase infantil, pintura estilizada, cenários que parecem mockups inacabados. Tudo é válido. Tudo é usado.

Normalmente, esse tipo de abordagem destruiria qualquer senso de identidade. Aqui, curiosamente, funciona na maior parte do tempo. Não porque seja harmonioso, mas porque o jogo nunca promete harmonia. Ele promete surpresa. E cumpre. Não há tentativa de criar uma estética unificada como outros títulos que apostam em nostalgia ou em estilos bem delimitados. Romeo Is a Dead Man prefere o choque constante, a sensação de que o chão visual pode mudar a qualquer momento.

Essa decisão nasce de um método de produção igualmente fragmentado. Cada artista trabalhou nos segmentos em que seu estilo fazia mais sentido. Um ilustrador com pegada de quadrinhos desenha cenas específicas, outro assume partes mais abstratas, outro fica responsável por sequências mais grotescas. O resultado é um mosaico visual que, se analisado friamente, não deveria funcionar. Mas funciona porque o jogo inteiro é estruturado como uma colagem.

Do ponto de vista técnico, essa ousadia visual não cobra um preço alto. Pelo contrário. O desempenho é surpreendentemente estável. Os cenários são relativamente pequenos, os ambientes simples em geometria, e o jogo oferece uma boa quantidade de opções gráficas. Não exige hardware de ponta e roda bem em máquinas intermediárias. Quem esperava algo pesado pode se surpreender. Quem valoriza estabilidade vai agradecer.

Essa economia técnica também impacta o design dos níveis. Eles não são expansivos nem densos. Muitas áreas abertas parecem quase vazias, servindo mais como corredores estilizados do que como espaços de exploração profunda. Isso pode decepcionar quem espera mundos mais vivos ou complexos, mas ajuda a manter o ritmo e o desempenho sob controle.

Falando em ritmo, o jogo adota uma estrutura episódica bastante rígida. Cada capítulo apresenta uma ideia central, um conjunto específico de mecânicas, uma identidade visual própria e geralmente culmina em um chefe. Essa estrutura reforça o caráter experimental do projeto, mas cobra seu preço. Quando um capítulo não funciona, ele não se dissolve naturalmente dentro de um fluxo maior. Ele simplesmente trava a experiência até ser concluído.

E há capítulos que realmente não funcionam bem. O segundo, em especial, é um exemplo claro. Ele lembra um shopping genérico, quase vazio, com poucos elementos interativos e encontros pouco inspirados. É longo demais para o que oferece e quebra o embalo inicial. O contraste com capítulos posteriores, muito mais inventivos, é gritante. Parece um daqueles momentos em que alguém no estúdio disse “isso aqui precisa existir”, mesmo sem muita convicção.

Essa irregularidade se repete ao longo do jogo. Alguns capítulos são memoráveis, cheios de ideias visuais e situações inesperadas. Outros parecem rascunhos estendidos demais. Essa é uma experiência que oscila constantemente entre o brilhante e o cansativo. Não há meio-termo.

No campo sonoro, o jogo segue a mesma lógica fragmentada. As vozes são bem interpretadas, mas o texto é carregado de humor autoconsciente, trocadilhos e referências internas. Em alguns momentos, é difícil distinguir se certas falas soam estranhas por decisão criativa ou por escolhas de tradução. Com o tempo, fica claro que o estranhamento é intencional. Faz parte da identidade do jogo.

Ainda assim, há excesso de texto. Especialmente dentro da nave, onde longos blocos de diálogo aparecem em uma apresentação que remete a jogos de gerações passadas. O charme nostálgico existe, mas se esgota rápido. Piadas que funcionariam melhor em áudio perdem força quando empilhadas em caixas de texto. O ritmo sofre.

A trilha sonora, por sua vez, é tão imprevisível quanto o resto do jogo. Pequenos jingles surgem em menus, telas de carregamento e notificações. Em outros momentos, entram músicas licenciadas e faixas vocais bem produzidas. Logo depois, tudo pode mudar para uma trilha chiptune rudimentar. Não há tentativa de consistência. Cada capítulo dita seu próprio clima sonoro.

Essa abordagem torna a experiência altamente variável. Há momentos em que a música eleva cenas medianas. Em outros, distrai ou quebra a imersão. Tudo depende de quanto o jogador está disposto a aceitar essa montanha-russa sensorial.

Só depois de absorver tudo isso é que o jogo começa a se revelar de verdade no gameplay. E aí entra o maior paradoxo de Romeo Is a Dead Man: ele é mais interessante como espetáculo do que como sistema. A diversão muitas vezes vem mais de observar o que está acontecendo do que de executar perfeitamente o que o jogo pede.

Os encontros em arena são bons exemplos disso. Ondas de inimigos lentos, quase impossíveis de morrer, criam situações estranhas onde o desafio não é sobreviver, mas entender como esvaziar aquelas barras de vida absurdas sem perder a paciência. Há algo quase performático nesses momentos. Não são batalhas tecnicamente refinadas, mas são memoráveis.

Os inimigos, individualmente, raramente impressionam. Muitos são genéricos, mesmo quando têm alguma mecânica específica como pontos fracos ou padrões incomuns. O problema surge quando eles aparecem em combinações pouco inspiradas. Nem todo caos é divertido. Às vezes, é só ruído.

Os chefes sintetizam bem essa dualidade. Visualmente, são espetáculos grotescos, absurdos, difíceis de esquecer. Em termos de mecânica, quase todos se resumem a padrões simples: identificar o ponto fraco, desviar de ataques previsíveis, esperar grandes janelas de oportunidade. A dificuldade vem mais da leitura visual confusa do que da complexidade do design.

Ainda assim, há prazer em enfrentar essas figuras. Não pelo desafio puro, mas pela estranheza. O jogo entende que seu valor está menos em testar habilidade e mais em provocar reação.

Narrativamente, tudo isso se conecta à ideia central do jogo: um universo quebrado, múltiplas realidades colidindo, versões distorcidas de personagens e conceitos clássicos sendo usadas como desculpa para experimentar. Romeo não é um herói tradicional. É um agente ressuscitado, um corpo remendado a serviço de algo que ele mal entende, perseguindo ecos de alguém que talvez não possa mais ser encontrada.

Essa narrativa não busca fechamento emocional claro. Ela prefere deixar tudo em suspensão, reforçando a sensação de que o mundo do jogo é tão instável quanto suas mecânicas e visuais.

No fim, Romeo Is a Dead Man é um jogo difícil de recomendar de forma simples. Para fãs desse tipo específico de experimentalismo, o preço cheio pode fazer sentido. Para qualquer outro perfil, é prudente esperar mais impressões, mais análises, talvez uma promoção.

Não é um jogo ruim. Também não é um jogo elegante. É um buffet caótico onde você só pode experimentar pequenas porções de tudo, mesmo quando gostaria de repetir algum prato. Para alguns, isso é exatamente o que torna a experiência especial. Para outros, é só exaustivo.

Depois de atravessar a avalanche visual, a estrutura episódica irregular e o bombardeio sensorial que define Romeo Is a Dead Man, sobra a pergunta mais incômoda: como ele se sustenta enquanto jogo, no sentido mais pragmático da palavra. E a resposta é menos extrema do que o conjunto faz parecer.

O combate é funcional, mas nunca chega a ser refinado. No corpo a corpo, os ataques são rápidos, os combos simples de entender e a resposta aos comandos é aceitável. A mecânica da barra de sangue adiciona uma camada extra de tomada de decisão, especialmente em chefes, onde usar o golpe especial no momento errado pode significar desperdiçar uma janela rara. Há intenção ali. Falta polimento.

O problema é que Romeo nunca transmite a sensação de impacto que o jogo pede. Falta peso. Falta inércia. Os golpes conectam, mas raramente parecem devastadores. Em um jogo que aposta tanto no exagero visual e conceitual, era de se esperar que o combate acompanhasse essa intensidade. Ele não acompanha.

O combate à distância é o ponto mais frágil do sistema. O uso de armas de fogo existe quase como obrigação de design, não como prazer mecânico. Acertar pontos fracos frequentemente soa mais como um mini quebra-cabeça incômodo do que como algo satisfatório. A resposta visual é fraca, o feedback sonoro pouco marcante e a sensação geral é de estar usando ferramentas improvisadas, não armas poderosas.

Isso fica especialmente evidente com armas como o lançador de mísseis. Em teoria, deveria ser devastador. Na prática, até receber upgrades significativos, ele se comporta como uma espingarda de longo alcance com dano tímido e quase nenhum efeito de área. É estranho, contraintuitivo e frustrante nos momentos errados.

Há também um excesso de sistemas paralelos. Para quase tudo existe um minigame, uma interação alternativa, um pequeno desvio de foco. Para alguns jogadores, isso é parte do charme. Para outros, dilui a experiência principal. Em vez de aprofundar o combate, o jogo frequentemente desvia a atenção para pequenas distrações que quebram o ritmo.

A recomendação prática é clara: investir cedo em upgrades de armas não é opcional, é necessidade. Sem isso, o jogo parece mais truncado do que realmente é. Ainda assim, nem mesmo com tudo aprimorado o sistema atinge um nível realmente elegante.

Narrativamente, o jogo escolhe concluir sem realmente concluir. A jornada de Romeo não é sobre redenção clara, nem sobre reconstrução de um mundo. É sobre atravessar fragmentos, versões falhas de realidades e aceitar que algumas perguntas não terão respostas satisfatórias. Juliet, ou melhor, as Juliet, funcionam mais como símbolos do que personagens propriamente ditos.

A estrutura de capítulos reforça essa ideia de colagem narrativa. Cada segmento parece menos interessado em avançar uma trama contínua e mais focado em explorar uma ideia, um conceito visual ou uma situação absurda específica. O fio condutor existe, mas é fino de propósito. Quem procura arco emocional tradicional vai sair vazio. Quem aceita a fragmentação como linguagem pode encontrar sentido no conjunto.

Os chefes sintetizam tudo isso. Eles são memoráveis visualmente, fáceis de descrever depois, difíceis de esquecer. Em termos mecânicos, são simples. O desafio raramente está na complexidade, mas na leitura visual confusa, na câmera próxima demais e no excesso de estímulos. O espetáculo supera o sistema quase sempre.

E isso talvez seja o ponto mais honesto da experiência: Romeo Is a Dead Man não quer ser lembrado como um jogo tecnicamente impecável. Ele quer ser lembrado como algo que você nunca jogou antes, mesmo que isso signifique aceitar falhas evidentes.

A irregularidade é constante. Capítulos excelentes coexistem com trechos arrastados. Ideias brilhantes surgem e desaparecem antes de serem exploradas a fundo. Há momentos em que tudo parece se alinhar e outros em que a sensação é de estar atravessando um rascunho estendido demais.

Chega-se ao fim com sentimentos mistos. Não por indecisão, mas porque o jogo se recusa a ser uma coisa só. Ele não é coeso, não é confortável e não é tecnicamente exemplar. Também não é genérico, previsível ou covarde.

Na avaliação final, o critério é simples. Em um sistema de “comprar”, “esperar promoção” ou “passar longe”, Romeo Is a Dead Man se encaixa em um espaço muito específico. Pelo preço cheio, ele exige um jogador já disposto a aceitar experimentalismo, fragmentação e frustração ocasional como parte do pacote. Para esse público, a experiência entrega exatamente o tipo de estranheza esperada.

Para quem chega sem esse contexto, o jogo pode parecer um buffet caótico onde nada dura o suficiente para satisfazer de verdade. Você prova de tudo, reconhece qualidades, mas sai sem vontade de repetir o prato.

Romeo Is a Dead Man é, acima de tudo, um jogo que confia demais na própria identidade para tentar se explicar. E isso é tanto sua maior virtude quanto seu maior problema.

ROMEO IS A DEAD MAN

SCORE - 7.4

7.4

OK

Romeo Is a Dead Man é um action game episódico que aposta no excesso: visualmente fragmentado, narrativamente caótico e mecanicamente irregular. O combate funciona, mas nunca atinge excelência; os chefes impressionam mais pelo espetáculo do que pelo design; e a estrutura em capítulos faz a experiência oscilar entre momentos inspirados e trechos arrastados. É um jogo autoral, imprevisível e memorável, mas que exige tolerância ao desconforto e à falta de polimento. Para fãs de experimentação, vale o risco. Para o restante, esperar uma promoção é sensato.

I Hate This Place: Beleza Vintage, Problemas Contemporâneos | Review

I Hate This Place: Beleza Vintage, Problemas Contemporâneos | Review Final Fantasy VII Remake Intergrade: Um Presente Tardiamente Libertador

Final Fantasy VII Remake Intergrade: Um Presente Tardiamente Libertador Thief VR: Legacy of Shadow — furtividade em primeira pessoa, com atrito demais para ignorar

Thief VR: Legacy of Shadow — furtividade em primeira pessoa, com atrito demais para ignorar