Minha reação com jogos em primeira pessoa de andar e deixar o jogo acontecer, é complicada. Porém, alguns poucos conseguiram me cativar, como o misterioso Gone Home e o mórbido encantador What Remains of Edith Finch. São casos em que a curiosidade e imersão vão além e compensam a falta de mecânicas.

Dead Take entrega um pouco mais, jogando puzzles que na maioria das vezes sentimos que merecemos o desafio e que ‘não somos tão amadores assim’ em memorização e/ou lógica.

Enquanto joga esses quebra-cabeças, estaremos perfeitamente intrigados e amendrontados em dar mais passos a frente e descobrir mais sobre o dono da mansão bilionária em Hollywood que Chase Lowry adentra.

A obra está inserida em um microuniverso assim como Pokémon está chafurdado em suas próprias crenças, ou assim como os personagens de Dead by Daylight só pensam em cair num terreno de perseguição demoníaca eternamente. Isso quer dizer que Dead Take tem um viés forte no mundo dos atores e a podridão que o submundo do cinema pode representar.

Por este motivo, talvez haja uma ponta pra fora da qual podemos admirar, mas não sei se ir além dela, para dentro do recheio soará tão interessante quanto soaria para uma pessoa que tem desejos reais de entrar neste mundo de celebridades, ou que já não esteja envolvido de alguma forma. Há ali, o suficiente para abater nossa curiosidade em ver como funciona os bastidores disso tudo, indo além do que já suspeitávamos, mas talvez não haja gás suficiente para manter um cidadão comum, com interesses variados, em seguir em frente aqui com tanto afinco. Todavia, a estadia na mansão de Duke Cain se faz válida enquanto dura.

Dead Take aborda não o cinema das telas, mas o que permanece fora do enquadramento: relações de poder, redes de influência, medo e submissão. Há ecos claros de escândalos hollywoodianos reais — os casos de Harvey Weinstein, por exemplo, evidenciaram como abusos podem ser encobertos por estruturas de silêncio sofregas por sucesso, contratos e ocultação judicial. Esse “efeito Weinstein”, unido à cultura da “casting couch”, está indissoluvelmente ligado ao tipo de diretoria que Duke representa — carismática e predatória ao mesmo tempo, disposta a punir quem resiste. Pessoalmente, acho que um merece ao outro, pois ambos os lados visam o mesmo poder.

Seu personagem Chase também é mais um desses, desesperado atrás do papel no filme do diretor magnata Duke Cain. Mas apesar das negativas, Chase está atrás de seu amigo Vinny Monroe (Ben Starr), que desapareceu após um festão na mansão deste diretor.

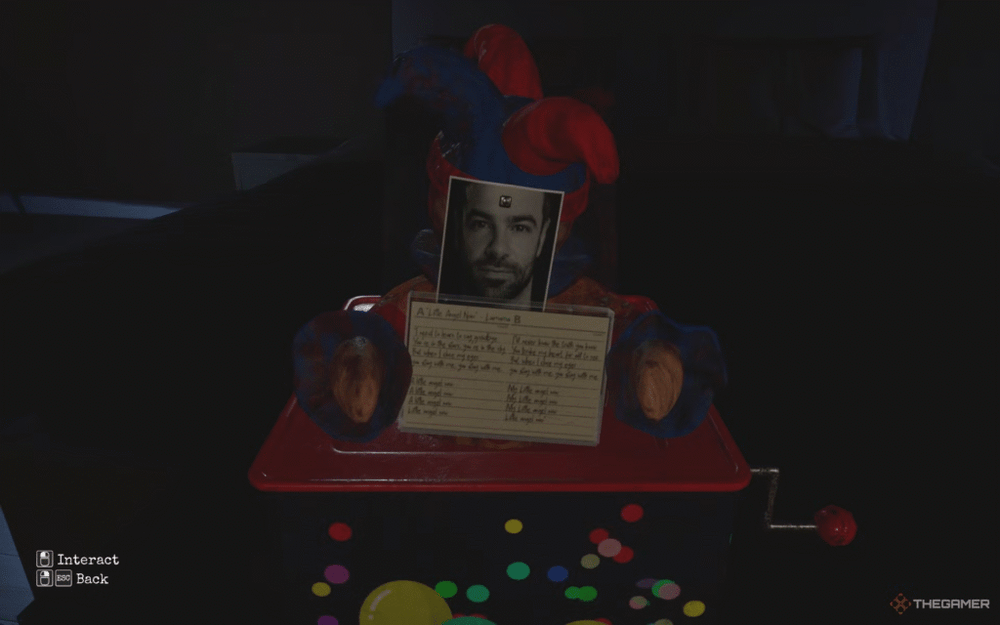

Ele espera aceitação, mas encontra fragmentos. A narrativa se revela gradualmente em documentos, códigos de trancas, notas e itens colecionáveis que abrem portas, literal e figurativamente. Essa jornada silenciosa de investigação tem pouco apoio humano — mas isso funciona como motor narrativo. Ausência aqui se torna personagem, um clássico de jogos do tipo, que assim evitam grandes orçamentos enquanto contam a história que desejam contar.

Quase tudo converge para a sala de cinema privativa. Lá ocorrem os momentos mais marcantes da experiência: pen drives coletados oferecem vídeos reais — ou algo próximo disso, gravados em live action — com audições de atores que contam suas versões para entrar no projeto de Cain. Você assiste a pessoas interpretando versões de si mesmas antes de desaparecerem ou falharem. O tom não é o do espetáculo, mas o do voyeurismo e da exposição empilhada. Esses vídeos são o deleite do jogo, pois nele teremos um tête-à-tête com figuras em live action, incluindo o Kojima finlandês Sam Lake. Sua participação, feita através de mini‑cenas desconcertantes, reforça a estranheza do universo — e legitima essa sensorialidade de “cena observada como aviso”.

Dead Take ainda permite que você junte certos vídeos via uma “IA fictícia”, criando novas conexões entre esses fragmentos. A função disso não é técnica: é narrativa. Você cria junções que sugerem padrões de comportamento — motivações de Cain, o destino de aspirantes como Vinny, e a lógica constante do submundo em que artifícios valem mais do que diálogos.

Tudo isso está encoberto por um visual discreto, uma paleta que recusa brilho e se move entre tons sóbrios. O ritmo do jogo se mantém contido: sem sustos exagerados, sem violência gráfica: o desconforto nasce daquilo que você nota e do que o silêncio insiste que você complete mentalmente.

Dead Take, nessa primeira parte da experiência, se sustenta com base na contenção. Ele não força dramas, não exagera na tensão. O próprio uso do vazio, do silêncio e da crítica feita por dentro — de quem observa por baixo da superfície — acaba sendo o que dá estrutura àquilo que realmente importa.

Prosseguindo com a experiência na mansão de Duke Cain, o game se mantém fiel à ideia de que narrativa e mistério emergem do que é deixado implícito. O fechamento da primeira parte já apontava para isso: a sala de cinema, os pen‑drives, os vídeos. A segunda parte me trouxe a sensação de que, aqui, cada fragmento coletado não apenas revela uma parte da história, mas molda a forma como eu a percebo.

Sintetizando narrativas fragmentadas

Depois de assistir aos vídeos individuais de audições e audições interrompidas, o jogo permite que Chase “recombine” certos arquivos para gerar novas cenas ou cortes automáticos via um mecanismo de IA fictícia. Em vez de tratar isso como um mero recurso técnico, o jogo apresenta esse recurso como se a partir da montagem emergisse sentido narrativo. É uma forma simbólica de simbolizar o “vácuo narrativo” e a construção de história a partir do que é omitido — algo que dialoga com a teoria da montagem cinematográfica clássica: a ideia de que o significado não reside apenas no que vemos, mas na forma como juntamos os fragmentos.

Este tipo de lógica remete a experiências interativas como Her Story, Telling Lies, ou The Bunker, onde os próprios jogadores montam a sequência narrativa com base no que encontram — e muitos desses jogos também incorporam live action. Esses títulos já foram debatidos por usuários em fóruns especializados como exemplos de como o uso de vídeo real pode elevar o desconforto e a imersão naquele território ambíguo entre documentário e ficção.

A paleta cinza‑marronada e o tom emocional

Visualmente, Dead Take se apoia numa paleta que recusa brilhos e cores vivas. Tons escuros e terrestres dominam; não há busca por beleza plástica. Em design de ambientes, isso é arriscado — uma maioria de estudos em psicologia ambiental advertiu que tons mornos, como marrom e cinza, quando usados extensivamente, tendem a diminuir níveis de engajamento emocional e dificultar várias horas de imersão excessiva. E mesmo que o jogo não dependa do atrativo visual, essa escolha reforça algo que você já percebera: a natureza opressiva da mansão, que vai soar como uma volta numa boate gigante e faz com que até a noite soe totalmente clara e livre, perto dos salões de mármore frio da mansão.

Essa uniformidade cromática não é defeito técnico, mas opção estética consciente. É como se os criadores quisessem manter o jogador num estado contido, desconfortável, preso a essa monotonia visual. A sensação que tive foi a de caminhar por um ambiente que recusa ser acolhedor — e isso ecoa com o tipo de desconforto emocional que permeia a narrativa de abuso e poder que o jogo quer transmitir.

Não há sustos repentinos (quase), tampouco ação evidente. Não espere corredores em fuga ou encontros com outros personagens para surpresa direta. Desde o início, o jogo sinaliza que o “protagonista” é o silêncio. Os espaços vazios — escritórios sem móveis, quadros figurinhos pendendo com desequilíbrio, galerias intactas mas fechadas — reforçam o estranhamento. O local oculta mais do que revela, e isso está à frente da história. Num certo sentido, o vazio se torna personagem.

Ao contrário de jogos que tentam te assustar com eventos explícitos, Dead Take apoia seus momentos de tensão no que você imagina acontecer quando as portas estiverem trancadas ou os vazios não forem preenchidos. Isso me remete aos tempos áureos onde game design muitas vezes é sobre pegar limitações e transformar em conteúdo.

Encenação sombria de poder e opressão

Duke Cain representa tipicamente o tipo de figura já documentada na vida real: um diretor-celebridade que usa sua posição para infligir violência simbólica sobre atores. Casos como os de Harvey Weinstein ou as experiências relatadas por atrizes como Gwyneth Paltrow, Charlize Theron, Susan Sarandon e Thandie Newton reforçam uma imagem histórica de Hollywood como incubadora de abuso institucionalizado. Dead Take não insere esse tipo de nome nas telas, mas utiliza esse imaginário com força: a mansão, os vídeos, o clima são praticamente uma encenação simbólica do “casting couch”, onde relações de poder se dissolvem em contratos implícitos e humilhações veladas.

Essa linguagem repousa sobre o ouvi-se dizer. Não há áudios gritados, nem quebra de portas — apenas sombras, trincos e registros de vozes gravadas. Novamente, o silêncio volta ao protagonismo; e isso dialoga com a ideia de “estupro narrativo”, onde o horror não precisa ser explícito para ser sentido.

Oo ritmo do jogo — lento, atormentado, reflexivo — funciona como ponte entre a mecânica leve e o peso simbólico. Os puzzles, que apareciam no início como desafios cognitivos, agora servem como pausas para absorver mais da atmosfera. Cada trava solucionada abre uma porta física ou simbólica; mas também libera mais silêncio, mais fragmentos, mais isolamento.

Há um ritmo sensorial constante: caminhar, pegar arquivos, assistir, montar pedaços de vídeo, voltar a caminhar. Isso me lembrou uma das funções da “walking therapy” ou terapia de caminhada: num contexto seguro, caminhar enquanto você resolve algo (literal ou mentalmente).

DEAD TAKE

SCORE - 7.8

7.8

BOM

Dead Take mantém sua coerência estética e narrativa. É uma experiência que se mantém fiel à promessa iniciante: mundos que acontecem no escuro, enigmas que não pesam, uma história contida mas perturbadora. Para mim, essa sensação de tatear o que está sob a superfície, sem pressa, com inteligência limitada mas postura de observador alertado, se reforça à custa do que é ausente — luz, ação, sacrifício visual. Isso será o seu presente caso a monotonia visual bater em você jogador como uma brisa sem importância, mas no cerne, este videogame ainda é não passa de muito vídeo e pouco game.

Code Vein 2 tenta abraçar o mundo com braços curtos demais | Review

Code Vein 2 tenta abraçar o mundo com braços curtos demais | Review Análise de Super Bomberman Collection: vale a pena a coletânea de 2026?

Análise de Super Bomberman Collection: vale a pena a coletânea de 2026? DRAGON QUEST VII RE-IMAGINED (2026) REVIEW COMPLETA DO REMAKE E SEM SPOILERS

DRAGON QUEST VII RE-IMAGINED (2026) REVIEW COMPLETA DO REMAKE E SEM SPOILERS